Le Magazine de Polytechnique Montréal

Parcourir l’Himalaya… pour mieux connaître les Laurentides

Recherche

Le Pr Kyle Larson, de l’UBC-Kelowna, et le Pr Félix Gervais, Département des génies civil, géologique et des mines de Polytechnique Montréal

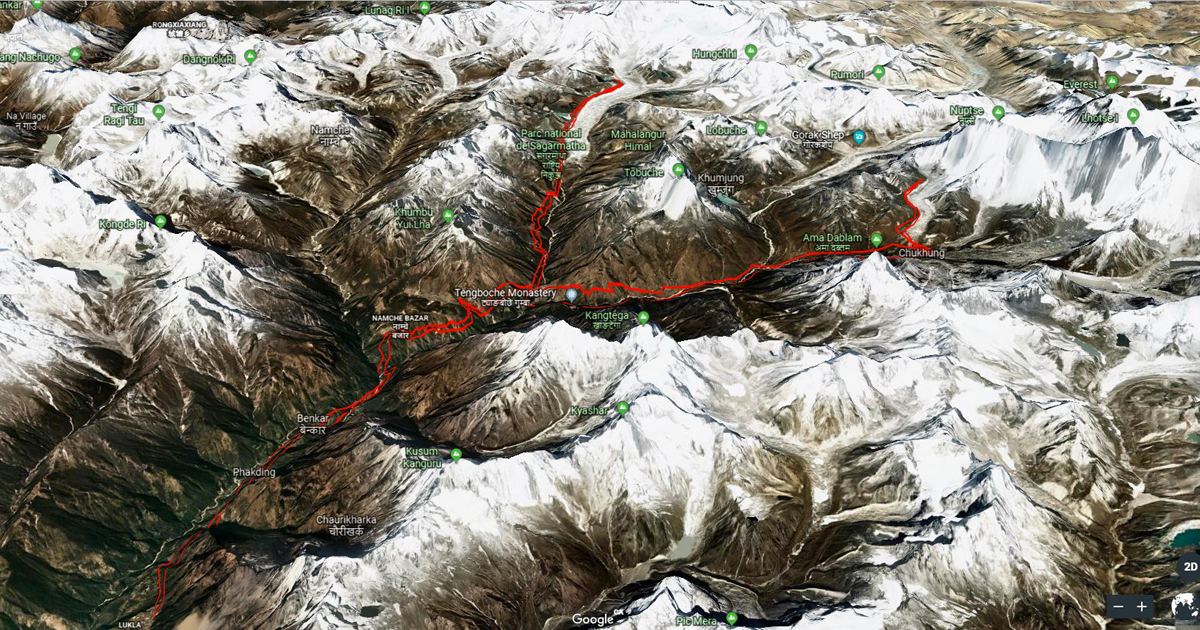

Le souffle court, marchant à 5 400 mètres d’altitude, Félix Gervais a finalement déniché ce pour quoi il s’était aventuré dans l’Himalaya. Sur le flanc d’une voisine de l’Everest, il a prélevé le spécimen de granite qui manquait à la collection des chercheurs qui étudient cette chaîne de montagnes.

C’est en compagnie du professeur Kyle Larson de l’UBC-Kelowna, d’un guide et de deux porteurs népalais que le professeur au Département des génies civil, géologique et des mines à Polytechnique Montréal s’est aventuré le printemps dernier dans un trek géologique de trois semaines. Leur objectif : atteindre les flancs du mont Nuptse à l’ombre de l’Everest, une montagne qui culmine à 7 861 mètres. Malgré la fatigue, le froid et les difficultés d’acclimatation à l’altitude, les deux chercheurs ont accompli leur mission et ont arraché à la montagne une douzaine d’échantillons.

S’ils s’intéressent tant au granite de l’Himalaya, c’est parce qu’ils espèrent que celui-ci racontera l’histoire de la formation de la majestueuse chaîne montagneuse. Une histoire qui se déroule encore aujourd’hui, géologiquement parlant. « Ça peut étonner certaines personnes, mais le continent indien continue à s'enfoncer d’année en année sous le continent eurasien », rappelle d’ailleurs M. Gervais.

En effectuant des analyses poussées de chaque échantillon, le chercheur québécois espère aussi jeter un peu de lumière, plus près de nous, sur la formation des Laurentides. Cette région, connue comme étant la Province de Grenville chez les géologues, s’avère son terrain de jeu de prédilection. « Ces montagnes-là se sont formées il y a environ un milliard d’années et avaient probablement à l’époque l’envergure de celles de l’Himalaya, indique-t-il. En étudiant les mécanismes qui participent à la formation de nouvelles montagnes, on espère mieux comprendre la géologie des vieilles montagnes comme celles des Laurentides. »

Du granite venu des tréfonds

Félix Gervais s’intéresse notamment au modèle de formation des montagnes baptisé « fluage chenalisé », ou « channel flow » en anglais. Ce modèle explique la remontée en surface de granite et de roches métamorphiques partiellement fondus, provenant des profondeurs de la terre, à plus de 25 kilomètres sous nos pieds.

« Avec la température et la pression, ces roches ont subi une fusion partielle qui réduit radicalement leur viscosité, indique le professeur de Polytechnique Montréal. En étant moins visqueuses, elles se seraient "écoulées" des profondeurs de la croûte tibétaine vers l’Inde, où la croûte est plus mince. »

Afin de mieux cerner ce processus, le chercheur tentera d’assembler les quelques pièces de l’immense casse-tête que représente l’étude de la tectonique d’une chaîne de montagnes, en datant notamment les cristaux de monazite incrustés dans ses échantillons de granite.

Dénicher les terres rares

Mais il n’y a pas que l’amélioration des connaissances fondamentales en géologie qui anime le chercheur : en comprenant mieux comment le granite s’extirpe du fond des montagnes, Félix Gervais espère aussi d'affiner les modèles qui permettent de débusquer les endroits où il se trouve au Québec.

Le granite, jadis banal, est aujourd’hui devenu une cible d’exploration minière, en raison des fortes teneurs en terres rares et en lithium présentes dans certains spécimens. Puisque ces métaux entrent dans la fabrication de produits électroniques, notamment des écrans, des éoliennes et de certaines batteries électriques, ils s’avèrent essentiels à la transition énergétique, souligne Félix Gervais.

Les facteurs menant aux gisements de ces métaux restent toutefois à découvrir. Par ses travaux, Félix Gervais espère mieux prédire les endroits où ils pourraient se trouver.

disponible (Printemps 2020)

disponible (Printemps 2020)